退職の流れと必要書類等の各種手続きについて~チェックリスト付き~

転職活動と切っても切れない、退職時の手続き。なかなか人に聞くこともできず、具体的にどのようなやり取りが行なわれるのか、いつまでに何をすればいいのか、公的な手続きは何が必要なのか、ご存じではない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、退職の意思を伝える時期から、退職までにやっておくべきこと、退職後に必要な公的手続き……など、退職に伴って発生する手続きを網羅してご紹介します。「退職直前までバタバタして職場に迷惑をかけてしまった」「必要書類が手元にない!」「保険や年金ってどうするの?」という状況に陥らないよう、準備をしておきましょう。

目次

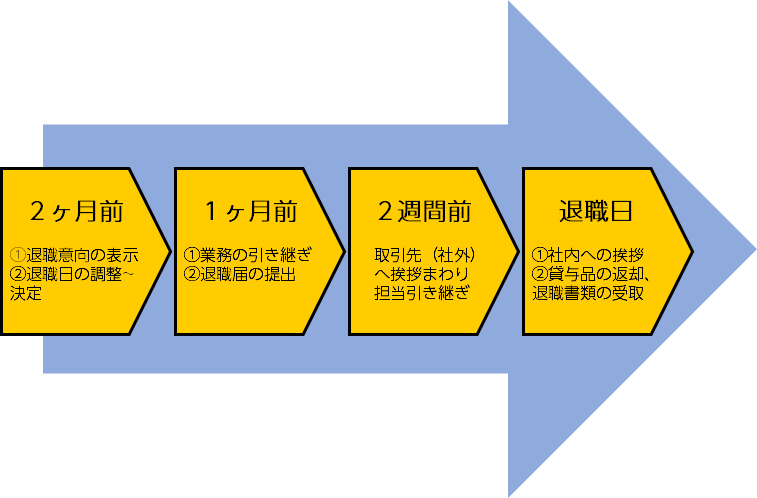

1.退職までの一般的な流れ、対応

退職手続きは上記の流れで進めるのが一般的です。法律上でいうと、申し出から2週間での退職が認められますが、多くの会社では退職の申し出は1~2ヶ月前となっています。

なぜなら、2週間前では人員補充が間に合わない、業務の引き継ぎに支障が出るなど問題が起きやすいためです。また、引き止めなどが発生するケースも多いため、予定より早めに伝えておくのがベター。円満退職のためには2ヶ月前に申し出ると安心でしょう。以下で具体的な流れをご紹介します。

2~1ヶ月前/退職の意思表示・退職日の決定

退職の意志が固まったら、なるべく早く「直属の上司」に退職を切り出しましょう。退職日・引き継ぎなどを含めたスケジュールを上司と相談します。この際、強い引き止めを受ける場合がありますが、はっきりと自分の意思を伝えればOK。

ただし、業務の引き継ぎや後任者への対応にはできるだけ配慮しましょう。退職届を出すタイミングは、退職日が決まったあとが一般的です。

ポイント

1.退職の意思はなるべく早く、「直属の上司」へ。

まずは先輩や同僚に相談したいという方も多いと思いますが、まずは上司へ申し出てください。本人以外から上司に伝わってしまうと、無用なトラブルの原因となってしまいます。

2.退職までのスケジュールには、引き継ぎ期間を含めて。

快く送り出してもらうためには、周囲への配慮が必要です。後任者への引き継ぎ期間、有給休暇の消化期間などを含め、会社側の都合も考慮しなければなりません。

1ヶ月前~/退職願の提出・仕事の引き継ぎ

退職願を提出し、受理されたら、なるべく早く仕事の引き継ぎに取り掛かります。後任の担当者がすぐには決まらないことも考えられますので、誰が担当することになっても滞りなく自分の業務を引き継げるように、資料を作成しておくのがオススメです。自分の担当する仕事の段取りや仕事の進捗状況などを詳細に書いておきましょう。

営業職の場合は、担当顧客リストに「自分がどんな話をしてきたか」「担当者はどんな性格か」などといった情報を記載しておくと良いでしょう。書面として丁寧にまとめておくことで、お世話になった会社へ誠意を伝えることができます。

ポイント

1.引き継ぎは誰が担当しても問題のないように、資料の作成を。

後任の担当者が困らないように、引き継ぎ資料を作成しましょう。退職日3日前までには完成するようにスケジュールを立てることが望ましいです。

2.引き継ぎ資料は詳細に、具体的に。

仕事の流れや現在の進捗など、詳細に記載してください。営業職なら担当顧客の性格まで記載するなど、細かなほど誠意が伝わります。

2週間前~/取引先への挨拶まわり

担当していた取引先へのあいさつは、会社の意向に沿って対応します。また、後任者が決まっている場合は同行を依頼。取引先に紹介する際は、後任を「頼りになる人です」などとたてると、取引先も安心でき、後任者も仕事が進めやすくなるはずです。

ポイント

1.取引先へあいさつする場合は、会社の意向に沿って。

「部署異動」という扱いにするなど、対外的には退職することを伝えないでほしいという会社もあります。会社の意向に沿ってあいさつをしましょう。また、取引先で退職理由を聞かれても、具体的な理由は言わず、「家庭の事情」などにとどめるほうが好ましいです。

2.後任者をたてるように紹介するとGOOD。

あいさつに後任の担当者が同行する場合は、後任者の存在をたてて紹介すると、取引先も安心しやすくなります。たとえ同期や後輩であっても、「誠実さは私以上です」などと伝えると良いでしょう。

退職日・最終出社日/社内挨拶・備品返却

退職日、最終出社日は社内への挨拶と、会社から貸与された備品などを返す、退職後に必要となる書類を受け取る、といった対応が発生します。失業保険の申請に必要な「雇用保険被保険者証」や年金の切り替え手続きに使う「年金手帳」は、会社が預かっている場合もあれば、自分で保管している場合もあります。会社に申請が必要な書類もあるので、事前に確認しておきましょう。

ポイント

1.退職後に必要な書類は、申請が必要なものがないか事前確認を。

失業保険の手続きに必要な「離職票」などは、次の転職先が決まっている場合は不要なため、事前申請が必要になる会社が多いです。あらかじめ確認しておきましょう。

2.「雇用保険被保険者証」「年金手帳」は、会社が保管している場合もあるので注意。

どちらも転職先で必要になるものですが、会社が保管しているケースもあります。手元にあるかどうか、退職日までに確認しておくことが望ましいです。

3.最終出社日には、社内へのあいさつだけでなく備品の返却を忘れずに。

制服や健康保険証、社員証、名刺、パソコンなど、会社から貸し出されているものは最終出社日に返却が必要です。企画書や資料など、会社で作成した書類も原則会社の備品となりますので、注意してください。

2.退職にあたって、どんな手続きが必要?

会社内での手続きについて(退職届提出/備品返却・書類受取)

退職日までに会社内で行なうべき手続きは、主にふたつ。「退職届提出」と「備品返却・書類受取」です。退職届は、一般的に上司に退職の意向を伝え、退職日を確定させたあと、退職1ヶ月~2週間前に提出する書類です。

会社指定のフォーマットがある場合はそちらに沿って作成。特に指定がない場合はインターネットなどにあがっている参考書式をもとに作成しましょう。もうひとつが、退職日当日に発生する備品返却と必要書類の受領です。以下のチェックリストを参考に、漏れなく対応を行なってください。

会社に返却するもの、受け取るものチェックリスト

退職時に会社へ返却するもの

□健康保険被保険者証(保険証)

会社を通じて加入しているため、退職と同時に脱退することになります。無効となる保険証は返却します。

□身分証明書(社員証やカードキー、社章など含むすべて)

その会社の社員であることを証明する身分証明書はすべて返却します。

□名刺

自分の名刺はもちろん、仕事を通じて受け取った名刺も、原則として返却します。

□通勤定期券

その会社へ通勤するための定期券なので、原則として退職日までに精算し、返却します。

□社費で購入した文具や書籍

会社の所有物になるので返却します。

□その他書類やデータ

仮に自分が作成したものであっても、誤って業務上の機密を持ち帰るとトラブルになりかねません。業務に関わるものは、すべて返却します。

退職時に会社から受け取るもの

□離職票

雇用保険の失業給付に必要な書類です。手続きに時間がかかるので、退職日ではなく退職後に郵送してもらう流れになります。ただし、転職先が決まっている場合は必要ありません。

□雇用保険被保険者証(会社が保管している場合)

雇用保険の被保険者であることを証明する書類であり、転職先企業に提出するものです。転職先が決まっていない場合は、雇用保険の失業給付に必要になります。入社時に交付されており、万が一紛失してしまった場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行してもらえます。ただ、その際は「被保険者番号」が必要になるので、会社に確認しておきましょう。

□年金手帳(会社が保管している場合)

厚生年金の加入者であることを証明する書類であり、基本的に転職先企業に提出するものです。転職先が決まっていない場合は、自分で国民年金に加入する必要があります。自分で保管しており、万が一紛失してしまった場合は、社会保険事務所で再発行できます。

□源泉徴収票

所得税の年末調整に使うための書類であり、転職先企業に提出するものです。年内に就職しなかった場合は、所得税の確定申告時に使用します。

公的な手続きについて(保険・年金・税金など)

公的な手続きが必要になってくるのは、主に退職してから転職活動をする方になります。というのも、会社を退職すると、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失することになるためです。そこで、退職後にはこれらの加入手続きを退職者自身で行なう必要が出てきます。具体的には「失業保険の給付手続き」「健康保険の変更手続き」「年金の種別変更手続き」「税金の支払い手続き」が必要です。以下で各手続きの詳細をご紹介していきます。

主な公的手続きについて解説!

失業保険の給付手続き

| 提出期間日 | 離職票が交付され次第、できるだけ早めに対応が必要 |

|---|---|

| 提出先・場所 | 居住地を管轄するハローワーク |

| 準備物・提出物 | ・雇用保険被保険者証 ・離職票1 ・離職票2 ・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・印鑑 ・写真2枚(直近3ヶ月以内、縦3cm×横2.5cm) ・本人名義の普通預金通帳 |

ここがポイント

失業給付金というものは誰でも自動的に受け取れるものではありません。ハローワークに求職の申請をした上、規定の条件を満たさないと受給することはできないのです。

その条件とは「失業状態であること」「退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること」「ハローワークに求職の申し込みをしていること」の3点になります。

失業保険の給付額は、退職理由(自己都合の退職か、会社都合の退職か)のほか、退職前6ヶ月間の賃金によって異なります。以下が給付までの具体的な流れです。

- ハローワークで求職の申し込みと離職票の提出

- 7日間の待機期間

- 雇用保険受給説明会と失業認定日に出席

- 1週間程度で初給付

- 以降は4週間に一度の書類申請と面談を実施。その後約1週間程度で給付

健康保険の変更手続き

退職後には通常、以下の3つから選択することとなります。いずれも医療費の一部負担金は3割となります。保険料や手続きの方法・場所、提出書類などが異なりますので注意してください。

□それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する

| 提出期間日 | 退職してから20日以内 |

|---|---|

| 提出先・場所 | 会社または健康保険組合(郵送でもOK) |

| 準備物・提出物 | ・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 ・住民票 ・1ヶ分の保険料 ・印鑑 |

ここがポイント

退職後もそれまで加入していた健康保険制度に引き続き加入し、被保険者となることが可能です。任意継続被保険者になる条件は「健康保険の被保険者期間が退職の日までに継続して2ヶ月以上あること」「2年間を限度として加入すること」となります。加入手続きとしては、退職した日の翌日から20日以内に加入していた健康保険の保険者へ届け出をすることとなります。

□国民健康保険に加入する

| 提出期間日 | 退職してから14日以内 |

|---|---|

| 提出先・場所 | 居住地の市区町村役所の健康保険窓口 |

| 準備物・提出物 | ・健康保険資格喪失証明書 ・各市町村で定められた届出書 ・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・印鑑 |

ここがポイント

国民健康保険は、各市町村が運営する健康保険制度のこと。自営業者が加入することの多い保険となります。加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に居住地の市町村で行ないます。場合によっては退職日を確認する資料として退職証明書等の提出を求められることがあります。

□家族の扶養に入る

| 提出期間日 | できるだけ早く |

|---|---|

| 提出先・場所 | 家族の勤務先 |

| 準備物・提出物 | ・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合) ・源泉徴収票 ・退職証明書または離職票のコピー ・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかるもののコピー |

ここがポイント

家族が加入する健康保険の被扶養者になることも可能です。条件は「主として被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族であり、年収130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること」など設けられています。

加入手続きは、被保険者である家族の会社を経由して保険者に届出をします。健康保険組合によっては、被扶養者の認定について独自の要件や添付書類の提出を設けている場合があるので確認が必要です。

年金の種別変更手続き

20歳から60歳までの国民は、国民年金の被保険者になります。在職中は自動的に天引きされていましたが、失業期間中は国民年金へ加入して支払っていく必要があります。

国民年金の被保険者には「第1号被保険者~第3号被保険者」の3種類があり、会社に勤務している間は第2号被保険者となりますが、退職をすると「第1号被保険者」または「第3号被保険者」 に種別変更をする必要があります。通常は「第1号被保険者」となりますが、条件を満たせば国民年金保険料が不要の「第3号被保険者」になることも可能です。

□第1号被保険者に切り替える

| 提出期間日 | 退職してから14日以内 |

|---|---|

| 提出先・場所 | 居住地の市町村役場 |

| 準備物・提出物 | ・年金手帳 ・離職票または退職証明書 ・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・印鑑 |

□第3号被保険者に切り替える

| 提出期間日 | できるだけ早く |

|---|---|

| 提出先・場所 | 家族の勤務先 |

| 準備物・提出物 | ・国民年金第3号被保険者該当届 ・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合) ・源泉徴収票 ・退職証明書または離職票のコピー ・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかるもののコピー |

ここがポイント

「配偶者が第2号被保険者であること」「退職者の収入が年収130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること」という条件を満たす必要があります。加入手続きは、配偶者の会社を経由して年金事務所で行ないます

住民税の支払い手続き

対応方法は退職月によって異なります。ただし、転職先が決まっている場合は新しい会社で特別徴収を継続することができるので、企業間(退職する会社と転職する会社)で手続きをとってもらえば問題ありません。もし依頼するのが難しい場合は、自ら退職する企業で「退職に伴う普通徴収への切り替え」をし、転職する企業で「特別徴収への切り替え」を行なうようにしましょう。

□6~12月に退職した場合

退職月分の住民税は天引きされますが、以降の分は自分で納めることになります(=普通徴収)。その場合は退職する企業で、「退職に伴う普通徴収への切り替え」を行なってもらいましょう。納付方法としては、一括か分割かどちらかを選ぶことができるので、ご自身の“懐事情”と相談しながら決めてください。

□1~5月に退職した場合

前々年の住民税(5月までの分)を一括で天引きされることになります。3月に退職した場合は、3月~5月分を、1月に退職した場合は、1月~5月分が一括で納付されることになるのです。手取りの給与額が毎月のものより少なくなることが多いので、事前に確認するようにしましょう。

3.退職手続きをスムーズに進めるためのポイント

スケジュールを立てる

自分のためにも、会社のためにも、退職する際には計画性が何よりも大切。スムーズに退職を行なうためにも、余裕を持って最低2ヶ月前には意思表示を会社にしておくことをオススメします。そして先にご説明した、退職手続きの基本的な流れを理解し、どのタイミングで何を行なうのか予めよく把握しておきましょう。

チェックリストを作成する

退職に際しては、やるべきことが多岐にわたります。ヌケモレがあると、「前の会社や転職先の会社に迷惑をかけてしまう」「正しく失業保険を受けることができない」といった事態になってしまうことも。そこで、何をやるべきかチェックリストを確認しながら、退職の手続きを進めていくことをオススメします。

ぜひ、こちらのチェックリストを参考にしながら、円滑な退職を実現させてください。

チェックリスト

| 提出・返却を行なうもの | 提出日・返却日 | |

|---|---|---|

| □ | 退職願または退職届 | |

| □ | 健康保険者証(本人・家族分 枚) | |

| □ | 社員証(セキュリティカード・社章などを含む) | |

| □ | 制服 | |

| □ | 名刺 | |

| □ | 社費で購入した文具や書籍 | |

| □ | 通勤定期券 | |

| □ | 書類やデータ | |

| □ | その他貸与品(PC・社用携帯・) |

| 退職時の手続き | 提出日・返却日 | |

|---|---|---|

| □ | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | |

| □ | 健康保険被保険者証回収不能・紛失届 | |

| □ | 健康保険任意継続被保険者資格取得届 | |

| □ | 雇用保険被保険者離職証明書(離職票) |

| 退職時に受け取るもの | 提出日・返却日 | |

|---|---|---|

| □ | 雇用保険被保険者離職証明書(離職票) | |

| □ | 雇用保険被保険者証 | |

| □ | 源泉徴収票 | |

| □ | 健康保険被保険者資格喪失確認通知書 |

まとめ

スムーズに退職するために必要なのは、まずスケジュールを立てること。引き継ぎ期間や有給休暇の消化期間などを考慮し、会社の都合にも配慮した退職日を設定することが大切です。また同時に、引き継ぎ資料を作成する日程や、各種手続きがいつまでに必要なのかなどもチェックしておきます。

最終出社日には、こちらから会社へ返却するものも多くあります。保険証や社員証、名刺、文房具、パソコン、制服など、返却もれがないように確認が必要です。

退職後に再度書類を請求したり、逆に返却を要求されたりするのは避けたいもの。チェックリストを利用し、快く退職・転職できるようにしてください。

あわせて読みたい

退職届・退職願の書き方ガイド ~違い・テンプレート・封筒の書き方など~

退職願・退職届の書き方ガイドでは、言葉の違いを説明するとともに、書き方や会社への渡し方などをご紹介します。