『バイオハザード』や『逆転裁判』シリーズをはじめ、数々の大ヒットゲームを世に送り出してきた三上真司(みかみ・しんじ/ @shinji_mikami )さん。カプコン退職後に創業したTango Gameworksで後進育成に力を注ぎながら、現在も『サイコブレイク』シリーズなどの開発に携わり、自身を「ものづくりをしていないと生きていけない人間」だと話します。

ゲームクリエイターとして世界中からリスペクトを集める三上さんを、現代の成功者だと認識している人も多いのではないでしょうか。しかしその半生を追いかけていくと、ものづくりに没頭するための場所を探し求め、時には大きな失望を抱えながら前に進み続けてきた姿が浮かび上がります。その裏側には、地位にも安定性にも、過去のヒット作にも縛られることのない三上さんの信念がありました。

三上真司さん:Tango Gameworks(@tango_jpn)代表、エグゼクティブ プロデューサー。1965年生まれ。1990年に同志社大学商学部を卒業後、株式会社カプコン入社。『カプコンクイズ ハテナ?の大冒険』『アラジン』などの開発に携わり、1996年にはディレクターとして『バイオハザード』をリリース。第4開発部部長を務めた後、2005年に同社を退職して独立する。2010年に株式会社Tangoを設立(同年10月にゼニマックスグループ傘下に入りTango Gameworksへスタジオ名を変更)。『サイコブレイク』シリーズを世に送り出す。2015年、「ゲームラボ バルセロナ 2015」において「名誉賞(Premio de Honor)」を受賞。現在は最新作である『Gohstwire: Tokyo』を開発中。

「同期と大騒ぎしていてもバレない」。放置されていた新人時代

──初代『バイオハザード』*1で思い出すのは、「犬ガチャーン」のシーン*2です。

あのシーンは、結果的にとてもうまくできたと思っています。『バイオハザード』に登場する敵はゾンビで、基本的に動きが遅いんですよね。そのためユーザーに「じわじわ怖くなる」という感覚を与えられるのですが、一方でビクッとするような瞬間的な驚きを与えるのは難しいんです。そこで、スピーディーな恐怖を味わってもらう仕掛けとして「ゾンビ犬が窓から突然飛び込んでくる」というシーンを盛り込みました。

──私のゲーム人生の中でも、いちばんビクッとした瞬間でした。

ありがとうございます。ただ、あのシーンを入れるために廊下のマップを途中で変更したので、スタッフはかなり大変だったと思います(笑)。マップを変えるとその他の部分にも影響が出て、すべてを調整し直さないといけませんから。

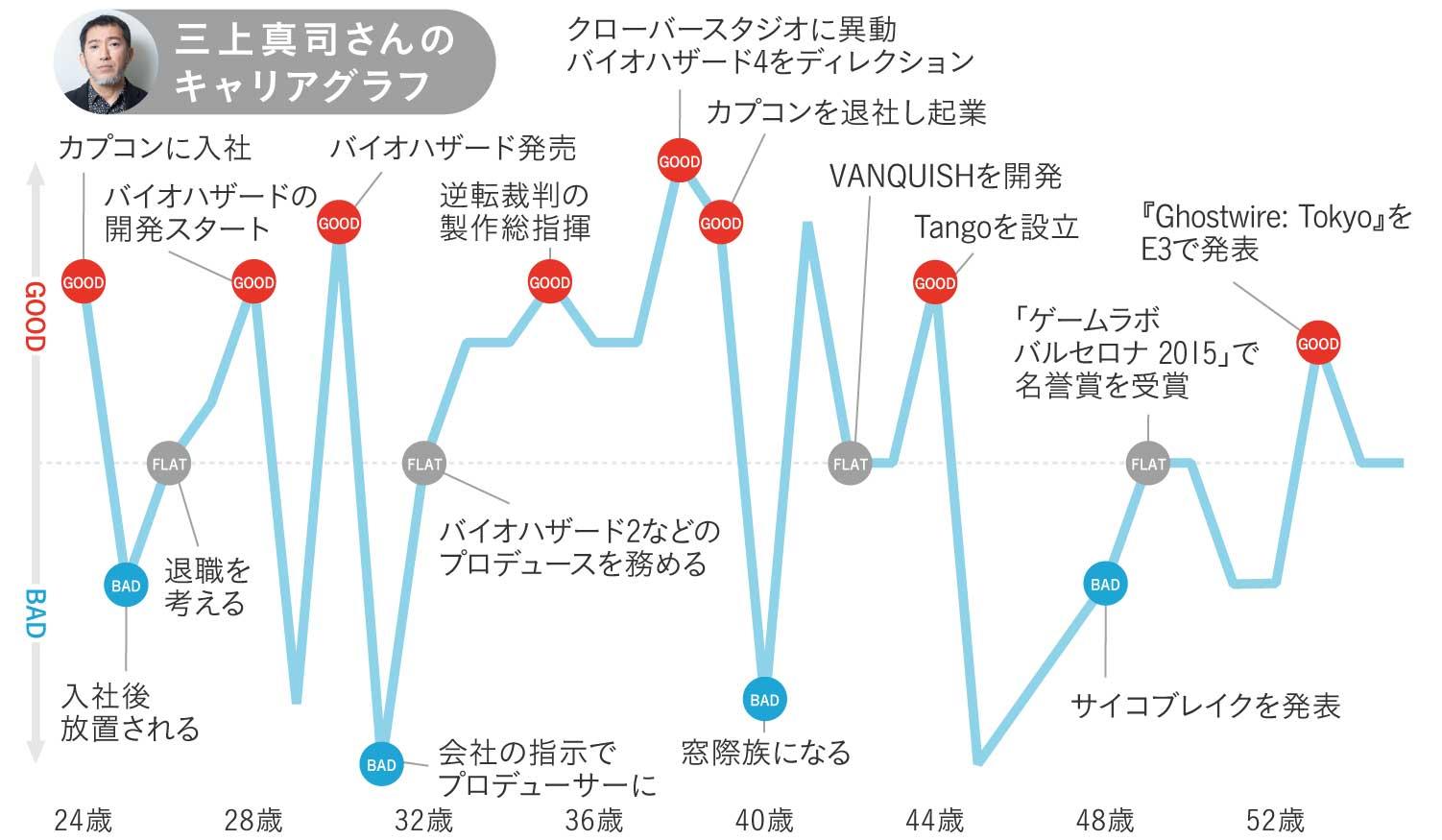

──妥協せずに工夫を積み重ねた結果が、名作の誕生に繋がっているのですね。今回は、そうした実績や仕事の背景にある三上さんの歩みを伺います。キャリアグラフを拝見すると、24歳でカプコンに入社した際には上昇していますが、その後は一気に下降しています。

ゲームが好きで、ものづくりに携わりたい思いを持っていたので、カプコンに入社できたことが本当にうれしかったんですよ。

当時のカプコンはアーケードゲーム*3で成功し、僕が入社した1990年前後には『ファイナルファイト』『ストリートファイター2』といった大ヒット作を生み出しています。ヒット作を生み出していた反面、鳴かず飛ばずの時期もあり、経営は決して順調ではありませんでした。創業者であり現会長である辻󠄀本憲三さんは銀行に頭を何度も下げ、自宅を抵当に入れてなんとか資金調達していたと聞いています。僕はそんな心意気にも惹かれていました。

だから、入社当時の僕は夢と希望に満ちあふれていましたね。入社2日目までは。

──2日目まで!? たった2日間だけですか?

入社3日目から状況が変わったんです。上司は同期入社の僕たちを社内の倉庫スペースへ連れていき、「ここでゲームの企画をひたすら考えろ」とだけ言い残して去っていきました。それからは朝、出社してあいさつをすると同時にその日の課題をもらい、1日中企画を考えて、日報とセットで提出して帰る日々が続きました。

つまり、ほったらかしにされていたんですよね。あまりにもほったらかしにされるので、試しに同期の仲間と倉庫で大騒ぎしながら過ごしてみた日もありますが、上司にはバレなかったし、何も言われませんでした(笑)。

その後、入社して数ヶ月が経ったころに、ディレクターのようなポジションでいきなり現場へ入ることになりました。プログラマーの先輩に「僕はゲームを作ったことがないんですけど、どうしたらいいですか?」と質問してみましたが、「企画を立てればいいんだよ」と返されて終わりです。ゲームに関することは99.9%、ほとんど知らない状態から仕事の渦に飛び込んでいったわけですね。

企画を作っては「全然おもろない」と返され、自分の頭で考え続ける日々

──新人にとっては、とても過酷な環境だと思いますが……。

今だったら、そんなことをしている会社は誰も入社したくないんじゃないかな(笑)。

職人さんの世界ではよく「先輩の背中を見て盗め」と言うじゃないですか。僕を取り巻く環境はまさにそれでした。先輩たちからは実際に「お前に教える時間なんかないねん、俺らもいっぱいいっぱいなんじゃ!」と言われていました(笑)。右も左もわからない新人には、たしかに過酷な環境だったのかもしれません。でも今にして思えば、当時の経験は僕自身が成長する上でとても役立ったんです。

今の時代の新人育成は、ある程度の知識やスキルを教え、基礎固めをしてから踏み台を用意するのが当たり前なのかもしれません。このほうが習熟は早くなりそうですが、一方では、新人が自分の頭で考える範囲を狭めてしまう可能性もあります。

僕の場合は、できあがった企画を先輩に見せにいっても「おもろないな」と返されてばかりでした。30ページ分の企画書を作っても、先輩には最初の数ページしか見てもらえず、ひとこと「全然おもろない」とだけ言われてしまう。何がよくなかったのかアドバイスもないので、理由は分からないのですが、面白くないという事実だけは明確に残るんですよね。だからもう一度、自分の頭で考える。ひたすらその繰り返しでした。

──新人時代の過酷な日々の中で、「会社を辞めよう」と思ったり、違う業界に興味が向いたりすることはなかったのでしょうか?

それはありませんでした。何も言われない環境は、僕にとっては居心地がよかったんです。細かいルールは何もない。自由に考えて動き、先輩の仕事の見様見真似でなんとか形にしていく。そうやって初めて1本のゲームを作ったときには、大きな充実感を覚えました。同時に、自分のゲームからにじみ出る「素人感」にも気づかされましたけどね。

これは僕の想像でしかないのですが、当時のカプコンの上司や先輩は、自由に考えさせることが僕の成長に繋がる、と見抜いていたんだと思います。そうした先輩のひとりに、『ロックマン』『魔界村』シリーズで知られる藤原得郎さんがいました。ゲーム作りを僕に叩き込んでくれた師匠のような存在です。

三上さんの師匠、ゲームデザイナーの藤原得郎さん(写真提供:藤原得郎さん)

藤原さんといえば、忘れられないエピソードがありましてね。

僕が藤原さんのアドバイスを受けるために時間を取ってもらっていた日のこと。同期のメンバーが僕の直前の時間に藤原さんと話していたんです。その様子を見ていると、藤原さんの対応は僕に接するときのそれとはまるで違うんですよ。とても丁寧に、細かい部分までじっくりと教えている(笑)。その光景を見た瞬間は、正直に言って「あいつは丁寧に教えてもらってめっちゃええやん、うらやましい」とも思いましたが、同時に藤原さんは「自分の頭で考えることの意味」を僕に教えてくれていたのだと気づきました。

Tango Gameworksスタジオ内に掲示されている、三上さんのメッセージ

ゲームクリエイターなのに「バーコードバトラー」の流行を知らなかった

──師匠から「自分の頭で考える」大切さを教えてもらい、徐々に成長実感を得ていたはずの三上さんですが、キャリアグラフを見ると26歳、入社3年目のときに「会社を辞めようとした」とあります。このときは何が起きていたのでしょうか。

3年間でいろいろな経験をしました。僕は4本のタイトルを世に送り出し、一人前になったつもりでいたんです。「俺はもっともっと結果を出せる」とも思っていました。ちょっと調子に乗っていたんですよ。

入社2~3年目のころ、当時のカプコンオフィスでの1枚

そんなときに、知人から声をかけられたんです。相手は僕の1作目と2作目で組んだ先輩で、すでにカプコンを辞め、東京の小さなゲーム会社へ転職していました。「今、何やってるの? いま東京で面白いものを作っているから見に来ない?」なんて言われると気になるじゃないですか。僕は出張にかこつけて東京へ行き、先輩が働いている会社へ足を運びました。そこで見せられたのが、開発中の3Dゲーム画面でした。

──今では3Dゲームが当たり前のように流通していますが、当時はまだ可能性が模索されている段階だったんですよね。

そうです。そのときは1992年で、3Dゲームはまだまだ未知の世界でした。開発中の画面を見て、「こんなものが作れるのか!」と衝撃を受けたのを覚えています。僕は居ても立ってもいられなくなり、そのときに作っていたゲームが完成したらカプコンを辞めようと考えたんです。

ところが、しばらくすると、その東京の先輩は「やっぱり来ないほうがいい」と。「これまでにない3Dゲームを作るはずだったのに、会社の事情で方向性が変わってしまった」と言うわけです。

──すぐには動けない状況だったことが、三上さんにとっては逆に幸いだったのかもしれませんね。

そうですね。実は同じころ、僕は別の理由でも会社を辞めようと思ったことがありました。当時、子どもたちの間で「バーコードバトラー*4」が大流行していたのですが、僕はその存在を知らなかったんですよ。

──懐かしいですね! 私も小学生のころにハマっていました。家にある、いろいろな商品のパッケージからバーコードを切り取って集めていました。

当時の子どもたちは本当に夢中になっていましたよね。一大トレンドとなって、大人たちにも広く認知され始めていたのに、僕はバーコードバトラーがまったく目に入っていなかった。ゲームを作っている人間なのに、ですよ。すごくショックで「これではプロ失格やな」と思って会社を辞めようとしたのですが、藤原さんに引き止められて思い直しました。

そのころの僕は仕事が忙しすぎて、世の中の流れを全くインプットできていませんでした。テレビや新聞を見る余裕もなかった。僕だけではありません。同僚には「ソ連崩壊」のニュースを知らないままずっと過ごしていた人もいます。世界史の教科書に載るような大事件なのに、信じられないですよね。自分自身の働き方や、業界全体に目を向けて、「このままじゃあかんなあ」と考えるようになった出来事でした。

『バイオハザード』大ヒット後に待っていた、プロデューサーとしての鬱々とした日々

──1994年、三上さんが28歳のときに、いよいよ『バイオハザード』の制作がスタートします。1996年の発売前後に向けて、キャリアグラフは上昇と下降を激しく繰り返していますね。

バイオハザードに関わることになったのは、藤原さんからの打診がきっかけでした。

少し前までカプコンは映画のタイトルをゲーム化しようと取り組んでいて、1989年には伊丹十三さんが製作総指揮を務めたホラー映画『スイートホーム』をゲーム化していました。商業的にはあまり成功しなかったんですが、これは非常によくできたゲームで、僕自身も大好きなタイトルでした。

藤原さんは「スイートホームのシステムを生かして再チャレンジしたい」と考えていて、僕は「めちゃくちゃ興味あります!」と、二つ返事でプロジェクトに参加したんです。

──結果的に『バイオハザード』は累計275万本*5を売り上げ、現在に続く大ヒットシリーズの礎となり、ハリウッド映画にもなって大きなムーブメントを巻き起こしました。これは三上さんのキャリアにおいて大きな転機となったのでは?

『バイオハザード』がさまざまな媒体を通じて世間に広く受け入れられたことは、素直にうれしく思っています。今でもめげずにクリエイティブに邁進できるのは、そうした成功体験があるからこそです。

ただ、僕自身は、いいゲームを作り続けようとひたすら頑張ってきただけです。会社の中で出世したい、みたいなことも考えたことはありませんでした。なにせ、ものづくりをするために入社したので、人の面倒を見る立場にはなりたくないと思っていたんです。しかも当時のカプコンには係長以上になるとスーツを着なければならないというルールがあって、「それは無理や」と思っていました(笑)。

『バイオハザード』発売後の三上さん

──ゲーム作りの現場にいたいという思いが強かったと。しかし1997年には、三上さんは会社の意向でプロデューサーになっています。このときキャリアグラフは最低となっていますね。

プロデューサーはプロジェクト全体をまとめる立場であり、常にクリエイティブの現場に身を置いているわけにはいきません。このときは「ものづくりがしたくて頑張ってきたのに、なんで俺がプロデューサーにならなあかんねん!」と憤慨しましたよ。はしごを外されかけている気分で、本当に嫌でした。それまで手に取ったこともなかったタバコを吸い始めちゃったりしてね(笑)。

プロデューサーという制度は、当時外部のコンサルティングファームが入って新しく生まれたものでした。僕はそのタイミングでプロデューサーになってしまったわけです。

会社としては実力のある人間を上に立たせて体制を強化しようと考えていたのかもしれません。だけど僕は、ものづくりをしていないと生きていけないような人間なんです。ここから長い鬱々とした日々が始まりました。

──ゲームクリエイターにとって30代がパフォーマンスを一番発揮できると、三上さんは過去におっしゃられていましたね。

そう思いますよ。30代は、ある程度の経験がありながら、柔軟な発想で取り組むこができる若さと体力がある。ゲーム作りは体力がかなり求められるんですよ。一番脂がのっているその30代のうち、僕は8年間も現場を離れていたんです。ゲームクリエイターとしてピークを迎える30代にプロデューサーだったことが、とても悔しかったです。

──それでも三上さんがゲーム業界を離れなかったのはなぜですか?

その気持ちがよぎったこともありますよ。でも業界を離れなかったのは、尊敬する先輩たちがいたからですね。

当時、僕を呼び出して「プロデューサーになれ」と言い渡したのは、カプコンで専務取締役まで務めた岡本吉起さんです。岡本さんには若いころから本当にお世話になっていて、「この人にはかなわへんな」と思う数少ない存在のひとりなんです。

この人にはかなわない。元カプコン専務取締役、ゲームプロデューサーの岡本吉起さん(写真提供:YouTubeチャンネル「世界の岡本吉起Ch」より)

そういえば、辞令を言い渡されたときにも忘れられないエピソードがあります。

岡本さんの部屋を出ると、廊下には懇意にしている先輩がいました。僕はよほど思いつめた顔をしていたんでしょうね。先輩が「三上、どないしたんや?」と心配そうに聞くんですよ。「プロデューサーをやれと言われたんですよ。ゲーム作りをできなくなるなら、僕もう辞めようかと思っています」と答えると、その先輩は真剣な顔で「俺が会社との間に入って三上の希望を伝え続けるから、しばらく我慢してやってくれへんか?」と熱く語ってきてくれて……。

そこまで気遣ってもらえると、僕だって気持ちが動くじゃないですか。本意ではないけれど、会社のためにプロデューサーとして頑張ってみようと。でも、今にして思えば、あのタイミングで都合よく先輩が廊下にいたのは、岡本さんが仕組んだシナリオだったんちゃうか、と(笑)。

──三上さんが「辞める」と言い出すことを見越して、その先輩をわざわざ廊下にキャスティングして引き留めさせたと?

岡本さんなら、それくらいはやりかねない。本当に「人」をよく見ている人だから。

それ以前には「三上は給料を上げなくても、ゲームさえ作らせておけば辞めへんやろ」と言っていた時期もあるみたいです。「なんてひどいことを言うねん!」と思いますが、岡本さんに言われることはだいたい図星なんですよね(笑)。

現場に戻った喜びが爆発。ドリームチームとともに生み出した傑作

──2004年、カプコンの子会社として設立したクローバースタジオで、三上さんは傑作と名高い『バイオハザード4』をディレクションしています。そしてキャリアグラフは最高潮に。これはクリエイティブの現場に戻った喜びが爆発していたということですか?

まさにそうですね。なにしろ8年間も我慢していたんですから。

プロデューサーとして働きながら、会社にはずっと「現場に戻してほしい」とお願いしていましたが、チャンスはなかなか巡ってきませんでした。それなら自分でチャンスを作るしかないと考え、プロデューサーを任せられる人材を育てて、代わりに僕が現場へ入ったんです。

現場に戻ってからは、本当に楽しかったですよ。毎日を楽しみながら仕事をしていたら、『バイオハザード4』は良い結果に繋がりました。

──『バイオハザード4』はファミ通アワードやCESA GAME AWARDSなどを受賞し、シリーズ最高傑作に挙げるユーザーも多いです。成功の要因はどこにあったのでしょうか。

このタイトル自体は苦難の道を乗り越えて完成しているんです。

プロジェクトは僕がディレクションに入る2〜3年前から動いていましたが、何度も頓挫しては作り直されていた、というのが実情でした。僕が加わったのは『バイオハザード4』をリリースするまでのラスト1年。開発が難航してたこともあり、当時、チームのメンバーはみんな不安な表情を浮かべていたように思います。

ですから僕は、開発参加初日にしっかりとビジョンを示し、1ヶ月後にはゲームのメイン部分を試す「ファーストプレイアブル」の段階へ、3ヶ月後には一通りのゲームプレイを試す「バーティカルスライス」の段階へと進めていく計画を伝えました。

普通なら考えられないようなスケジュールでしたが、『バイオハザード4』のチームはこれに応えてやりきってくれた。本当に優秀なメンバーの集まりでした。いわばドリームチームです。僕にとって、このチームメンバーと組めたことは最高の経験となりました。

──この後、40歳を目前にして三上さんはカプコンを退職しています。

カプコンを辞めた理由はふたつあります。

ひとつは表向きに話していた「節税」です。当時は約2000万円の年俸をもらっていて、節税を退職理由として説明していました。

もうひとつの理由については、これまで公に話したことはありません。当時僕は「カプコンと少し距離を置きたい」と内心思っていたんです。そのころのカプコンは超大手路線に傾きつつあり、手堅いナンバリングタイトルばかりを重視していました。僕は相変わらず「現場でいろいろなゲームを作りたい」と考えていたので、路線のズレを感じるようになってしまったんですよね。会社にはこれまで通り貢献しながらも、ある程度の自由を得るには? そう考えて、独立の道を選んだんです。

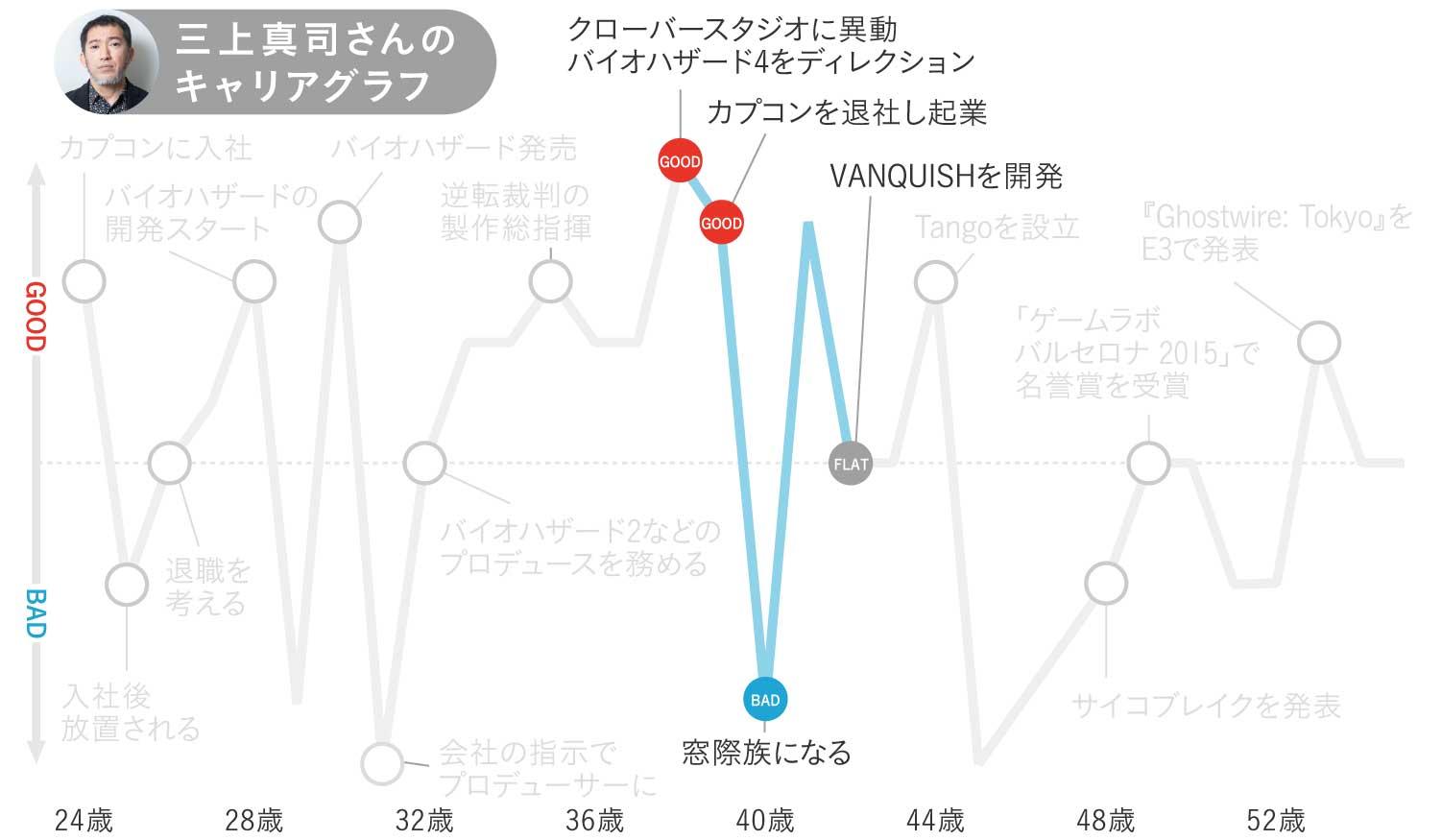

──ですが独立の翌年、「窓際族になる」という、気になって仕方のない言葉とともに、キャリアグラフが急降下しています……。

独立後、僕は「SEEDS」(2007年にプラチナゲームズ株式会社と合併)というゲームメーカーとフリー契約を結んでいました。

ところが当時、このSEEDSは圧倒的な人員不足。作らなければならない予定のソフト数に対して人員が明らかに足りていなかったんですよ。そこで、僕のチームメンバーを全員、カプコン時代から共にしてきた神谷英樹のチームに合流してもらうことにしました。

そうなると僕のチームは解散状態で、実質的にやるべき仕事がなくなってしまったんです。ルーティン業務として、毎週月・水・金曜日の会議に出ることだけ。月・水・金って、どうにも中途半端な設定なんですよね。週の前半か後半にまとめてくれれば、残りは旅行に行くとか好きに楽しめるのに。そう思って一度「会議は月・火・水曜日にしないか?」と提案してみましたが、ダメでした(笑)。

こんな感じで、いわゆる窓際族として1年ほど過ごしていたわけです。本当にやることがなくてしんどい時期でしたが、とはいえカプコンでプロデューサーになったときに比べれば、キャリアのどん底ではないんですよね。ゲーム作りの現場の近くにいながら、自分は何も手を出せない立場だったプロデューサーの方がきつかった。「やっぱり俺は現場が好きなんやなあ」と再認識しましたよ。

ゲーム作りは「明日の保証なんて何もない世界」だからこそ面白い

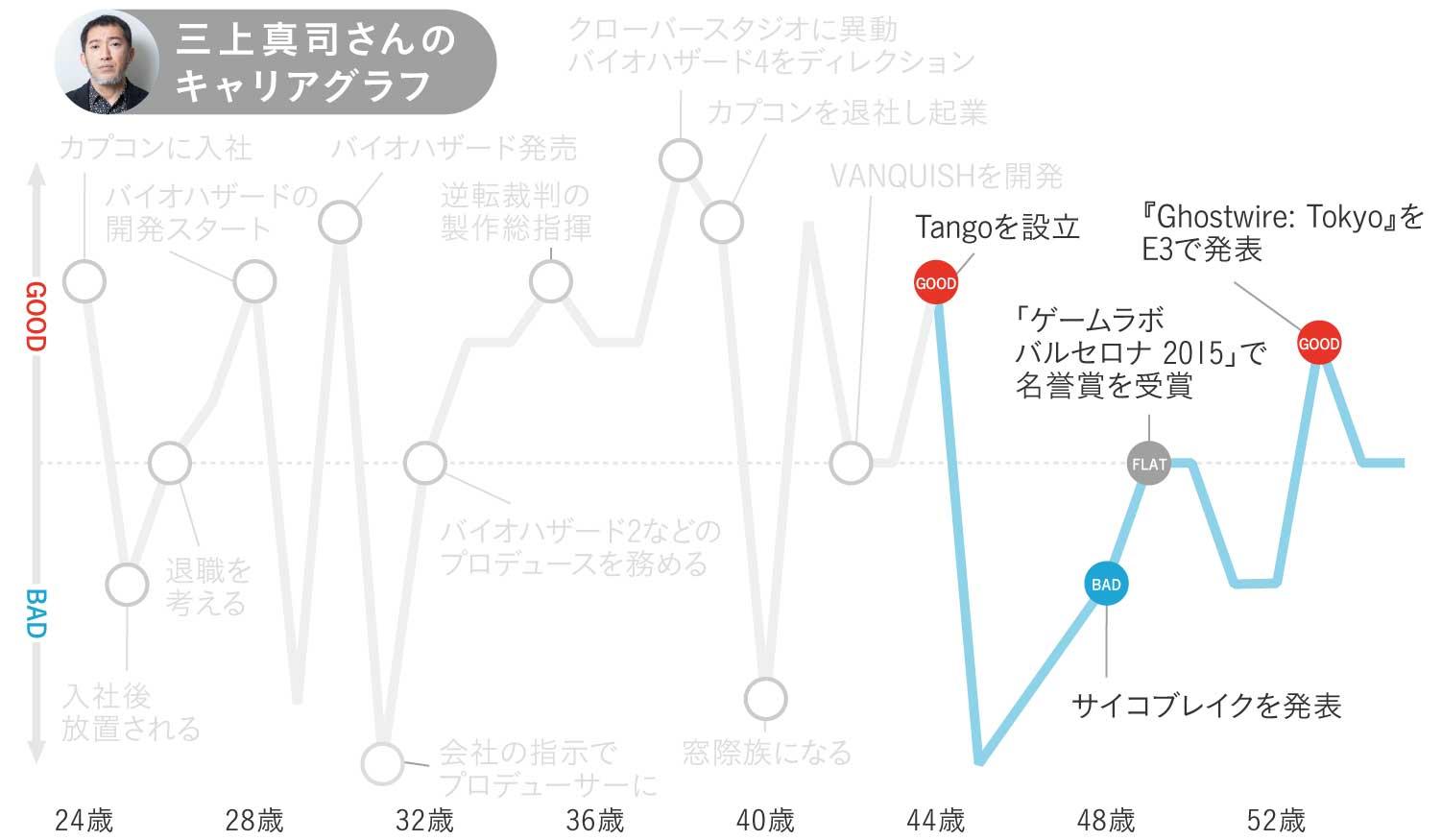

──ここまでのお話を伺って、三上さんから「自分自身がクリエイティブの現場にいる」ことへの強い思いを感じます。しかし三上さんは2010年にTango Gameworksを設立し、経営者として後進を支える立場になることを選択されていますよね。なぜこの決断を下したのでしょうか。

設立前の2〜3年はずっと迷っていました。

これまでお話してきたように、僕はいろいろな存在に抗ってまで現場にこだわってきた人間です。だけど会社を作るなら、僕は現場をあきらめる覚悟をいよいよ持たなければいけない。それを分かっていたので、自分自身を納得させられるまでには時間がかかりました。

最終的にTango Gameworksを立ち上げることを選んだのは、「熱意と才能があふれる若い人たちに、ものづくりを思う存分できる環境を作っていきたい」と思ったからです。かつて僕自身がプロデューサー時代に味わった悔しさを、若い人たちには味わわせたくないんです。

ゲーム業界では自社の発展を重視し、クリエイターの思いを大切にできていない企業も少なくありません。優秀な人間をすぐに管理職や経営陣へ引き上げようとしている。もちろん、企業が利益を上げるためには当たり前の方法だと思いますし、働く個人がそれを望むなら、何の問題もないでしょう。

だけど業界には僕のように「いつまでも最高のゲームを作り続けたい」と考えている人も多くいるはずです。そんな人たちのための場所を作らなければならないと思いました。

──同時にそれは、若い人たちの将来への責任を背負うことでもあると思います。不安はありませんでしたか?

まったくないと言えば嘘になります。だけど僕は、ゲーム作りは「明日の保証なんて何もない世界」だからこそ面白いと考えています。

──「明日の保証なんて何もない世界」。具体的に教えていただけますか?

ヒット作が出ると、企業はそのナンバリングタイトルを発売しますよね。お客さんが求めているものなので、それは当然です。僕もバイオハザードシリーズをたくさん生み出してきました。一方で、売り上げをある程度見通せる、既定路線のもとで同じようなゲームを作り続けるなんてつまらないと考えている自分もいるんです。

まだ世の中に存在しないオリジナルタイトルを、僕たちはまるで命を削るようにして、頑張って送り出します。ナンバリングタイトルと違い、結果は見通せないけれど、クリエイターが「面白い」と信じたものを世に送り出す。その作品に結果がついてきたら、めちゃくちゃうれしいんですよね。大当たりを経験したクリエイターは、ゲーム作りをなかなかやめられません。それがたまらんのですよ、また当たるんじゃないか、って(笑)。

だからTango Gameworksは、僕のための居場所でもあるんです。

山のように失敗を積み重ねても「大丈夫、死にゃあせんから」

──三上さんは過去に手がけたヒットタイトルについて語るとき、「今ならこうするかもしれない」「こんなことにも挑戦してみたい」と、改善点を必ず見出している印象があります。これまでの成功にとらわれず、進化を常に求める姿勢はどこから生まれているのでしょうか?

単純に僕は「飽き性」なんですよ(笑)。

どんなものでも、初めて作るときにはワクワクするし、同時に不安にも包まれます。うまくいかなかったときのことを考えると気持ちのアップダウンも激しい。そうして世に送り出してみると、ユーザーが「面白い! これは神ゲーだ」と言ってくれることもあれば、「なんだ、このクソゲーは!」と言われてしまうこともあります。

この緊張感がたまらないんです。繰り返しになりますが、毎回成功するわけではないからこそ、この仕事は面白いんですよね。

そうした意味では、僕は過去に作ったものにはもう飽きてしまっているのかもしれません。実際、僕は引っ越しをするたびに持っているゲームソフトを捨てていて、自分が関わった作品も手元にはあまり置いていないんです。飽き性じゃなければ、僕はビジネスクリエイターとしてもっと安定していたのかなあ……と思うこともあります。

──過去の作品はあくまでも過去なんですね。常に未来を向いて新しいことを考えているのだと。

はい。そう考えるようになった原点は、父からかけてもらった「大丈夫、死にゃあせんから」という言葉です。今ならその言葉の意味が分かるような気がします。本当にそうなんですよ。新しいことに次々と挑戦し、山のように失敗を積み重ねていったとしても、人間は簡単には死にゃあせんのです。

今の時代は、ネットで知識を得て、なるべく失敗しないように安全第一で進んでいくこともできるかもしれません。でも、そうではない生き方があってもいいじゃないですか。特に若いうちは、自分の人生なんだから、後先考えずにやりたいことにどんどん手を出していけばいいと思います。そして年を重ねて、少しずつ丸くなっていけばいい。

僕自身もTango Gameworksというスタジオも、そんな生き方を続けていきたいですね。巨大な市場がある国で、たまに面白いオリジナルタイトルを作るゲーム開発スタジオがあって、たまに大コケすることもある。なんだかフラフラしているように見えるけど、働いている人たちはみんな楽しそう。そんな会社がひとつくらいあってもいいじゃないですか。

関連記事

取材・文:多田慎介

撮影:安井信介

編集:野村英之(プレスラボ)

*1:1996年にPlayStation用タイトルとして発売された『バイオハザード』シリーズの第1作目。「サバイバルホラー」と呼ばれるゲームジャンルを確立させた名作として高い評価を得ている。

*2:建物内の廊下の窓を突き破ってゾンビ犬が突然飛び込んでくるシーンで、バイオハザードファンの中では伝説的なシーン。

*3:ゲームセンターなどに設置される、業務用ゲーム機のこと。

*4:1991年にエポック社から発売された電子ゲーム機。バーコードの数値情報からキャラクターやアイテムのデータを作って対戦できる機能が話題を呼んだ。

*5:2021年3月31日現在。カプコン公式サイト「ミリオンセールスタイトル」より。