私たちの生活を取り巻くさまざまな“モノ”をデザインする、プロダクトデザイナーの柴田文江(しばた・ふみえ/@Fnote)さん。家電や日用雑貨、ベビー用品など多彩な領域のプロダクトデザインに携わり、カプセルホテルのディレクションにも関わるなど幅広く活躍しています。

有機的な曲線美で、どこかやわらかな印象を与える柴田さんのデザイン。大切にしているのは「暮らしに定着すること」だといいます。その条件はどのように決まり、製品デザインへと落とし込まれていくのでしょうか。

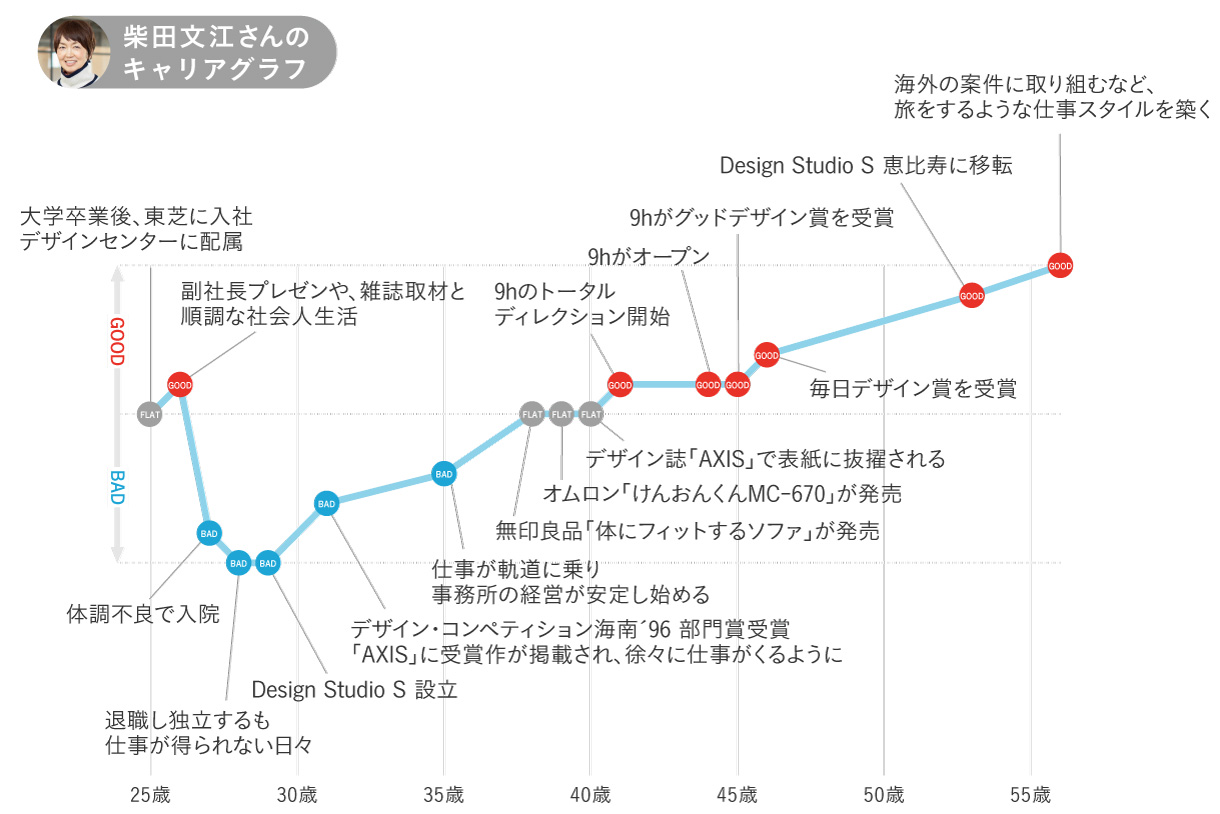

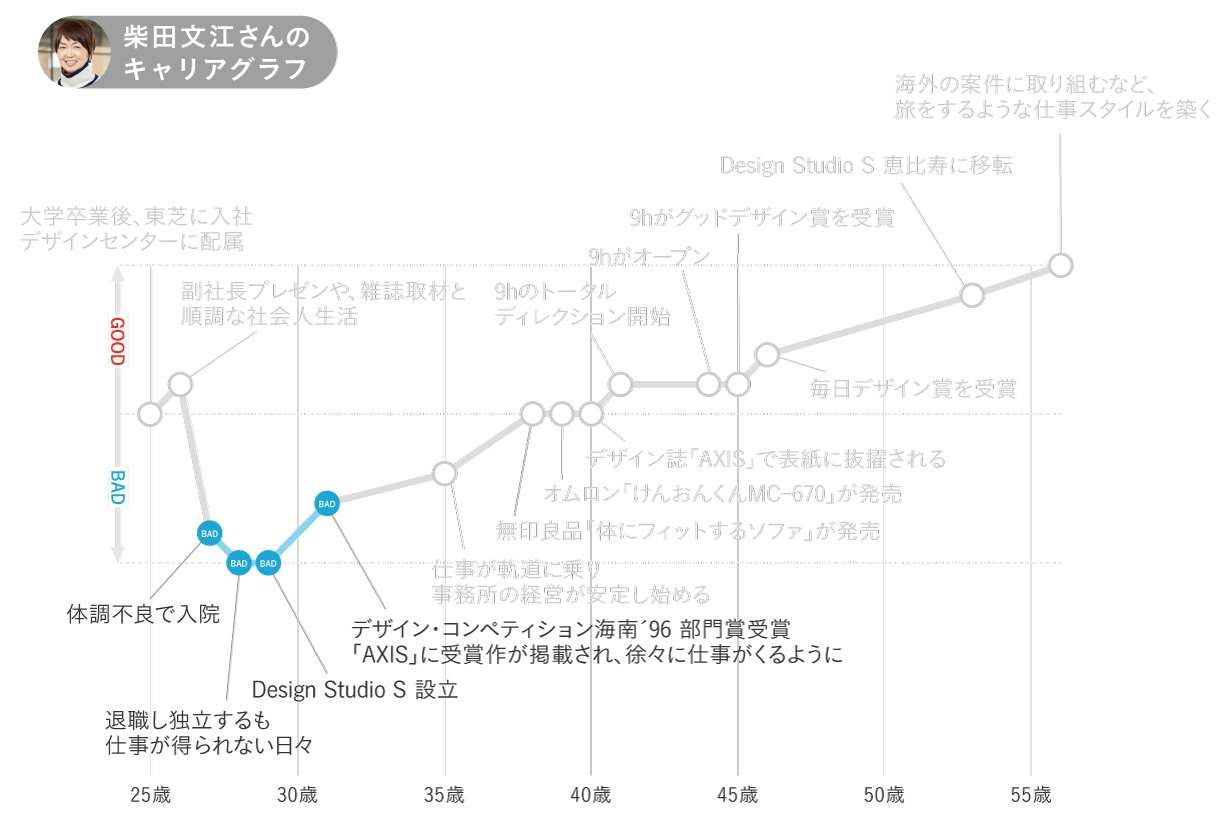

新卒で入社した大手メーカーでのデザイナー時代から、仕事が少なく不安定だった独立直後。思い出を振り返りながら、そのキャリアの変遷とともに、自身のデザインに対する考え方がどのように進化してきたのかを語っていただきました。

柴田文江さん:Design Studio S(デザインスタジオエス)代表。プロダクトデザイナー。山梨県出身。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業後、大手家電メーカーを経てDesign Studio S設立。 エレクトロニクス商品から日用雑貨、医療機器、ホテルのトータルディレクションなど、国内外のメーカーとのプロジェクトを進行中。iF金賞(ドイツ)、red dot design award、毎日デザイン賞、Gマーク金賞、アジアデザイン賞大賞・文化特別賞・金賞などの受賞歴がある。武蔵野美術大学教授、2018-2019年度グッドデザイン賞審査委員長を務める。著書『あるカタチの内側にある、もうひとつのカタチ』(ADP)。

美大でインダストリアルデザインを学び、デザイナーとして東芝へ。図面を思うように描けない1年目

──キャリアスタート以前のことになりますが、デザインとの出会いは、どのようなものでしたか?

絵を描いたりモノを作ったりするのが好きだったので、そういうことが職業にできたらいいなという漠然とした憧れは小学生のときからありました。でも、現代のように情報がたくさんある時代ではなかったので、プロダクトデザイナーという職業の存在はまだ知らなくて、「絵を描くならイラストレーターかな?」とか、そんなイメージを抱いていました。

職業へつながる道筋を知ったのは、友人のご両親がピアノの先生をしていたこと。小学校の高学年くらいのころに、音大や芸大に行けば芸術の勉強ができると知ったんですが、まだ自分の進路については漠然としていて、普通に地元の高校へ進学しました。そこで先生に「美術系の大学に行きたい」と相談したところ、まずは美術部に入ってみたら、と勧められました。

当時は美術部を敬遠していたんです。すごく真面目な生徒が多い印象で、自分には合っていないような気がして(笑)。ですが、いざ入部してみたところ、そこには自分と同じように美大進学をめざしている先輩もいたんですよね。

──そこで具体的に美術大学への進学が見えてきたんですね。

美術部の先輩から「美大に行けばデザイナーになれるよ」と聞き、デザインというのはひとつの学問で、これを学べば職業にできるんだなと。ただ、私はイラストやグラフィックデザイナーをイメージしていて、まだプロダクトデザインという職業とは出会っていませんでしたね。それから二浪して、武蔵野美術大学へ入学しました。

──2年かけて念願の美大入学。プロダクトデザインとの出会いは学生時代にあったのでしょうか?

浪人時代ですね。美大を目指して新宿の予備校に通うようになり、そこで出会った友人たちと話すうちに「立体デザイン」という学科があることを知ったんです。私は絵も好きだけど、それよりも工作が好きだったんです。それからは立体デザインを学べる学科を志望して受験しました。

──学生時代の過ごし方について教えてください。

2年生までは真面目に勉強していませんでした(笑)。軽音サークルに入って、バンド活動にいそしんでいましたね。ただ、当時は武蔵野美術大学に短期大学部があって、私がバンドを組んでいた仲間は短大の学生ばかりだったので、メンバーが卒業する2年生の終わりにバンドも解散。3年生からはサークル活動をやめて、勉強にベクトルを向けることにしたんです。

専攻はインダストリアルデザイン*1。それまで勉強に取り組んでこなかったぶん、わからないことが多かったのですが、幸い優秀で親切な学生が多く、スケッチやモックアップ(試作品)のつくり方などは友人から教えてもらっていました(笑)。

──就職活動では、どのように企業を選んでいったのでしょうか?

インダストリアルデザインの卒業生はメーカー就職が一般的です。私も同じくプロダクトデザインがしたいと考えて、メーカー志望でした。ヤマハやパナソニックなど、本社を東京に置かないメーカーも多い中、私は東京勤務を希望しました。地方出身ということもあって東京への憧れが強かったことや学生時代の生活環境を維持したかったこと、そしてゆくゆくは東京でフリーのデザイナーになりたいと考えていたからです。他にも制服がないこと、それから女性が活躍できる企業を探していました。

東芝への就職を決めたのもそれらの条件に合致したことと、当時教わっていた教授の中に東芝の元社員の方がいて、教授に勧められたことも影響していますね。

──就職後は、デザインセンターに配属になったんですよね。

入社からしばらくは新卒共通の研修として、地方での合宿や工場実習なども経験しました。9月からデザインセンターへの配属となり、デザインが「お金を払って学ぶこと」から「お金をもらって取り組む仕事」になったことを初めて実感しました。学生時代はお金を払ってデザインを勉強していたのに、自分が会社にいてデザインの研修を受けることで給料を得ている。不思議な感覚でしたね。

もちろん、デザイナーとしては駆け出し。私が描いた図面の通りに上がってきたモックアップを見て、自分のイメージしていたものとのあまりの違いに衝撃を受けたこともあります。「どうしてこんなに違うの?」と、先輩の図面とこっそり見比べたことも。

学生時代は自分で図面を描いて自分でつくるから、当たり前だけど自分が思った通りのものになる(笑)。だけど社会人デザイナーになると、図面を描くのは自分ですけれど、それを実際に形にするのは、違う方です。こうしたギャップは初めてだったので、すごく難しかったんです。それでも3年働いたころには、さすがにできるようになっていましたよ(笑)。

──学生時代とのギャップに苦労した1年目のスタートだったんですね。

仕事の進め方には苦労しましたが、当時、先輩や上司からは期待もされましたし、とても可愛がってもらっていましたね。デザインの練習としてモックアップをいくつも作らせてもらったり、直接技術的な指導をしてもらったり、貴重な経験でした。一方で、今思うと甘やかされていたといわざるをえない部分もあって……。根拠のない自信にあふれていた時期でもありましたね(笑)。

“独立直後”に味わったどん底

──就職から3年、東芝を退職して独立しています。独立がこのタイミングだったのはどうしてでしょうか?

就職後、いつかは独立しようと就活時代から思っていて、東芝で定年まで勤めあげるというような将来像は描いていませんでした。独立を具体的に考え始めたのは、入社3年目のころに体調を崩して入院したことがきっかけです。

入社2〜3年目は、仕事が楽しくなってきたタイミングでした。社内では副社長へのプレゼンで注目を浴びたり、社外では雑誌の取材を受けるようになったり、まさにキャリアのイケイケ期に突入していました。

そんなときに体調不良で入院したんです。私は「仕事に穴をあけてしまった」「自分がいないと案件が回らないのでは」と焦りや申し訳ない気持ちが強く、つらい時期でしたね。それに、やっと退院して出社してみたら、私が担当していた案件は他の方に引き継がれ、製品として見事に完成していたんですよね。

当時の私はその光景にすごくショックを受けたんです。私の考えていた完成品とは違っていたかもしれないけれど、もしかするとそれ以上にいいものが出来上がるんだ、私がいなくたって案件が回るんだ、と痛感しました。

こんな出来事が影響して「独立するなら今かな」と思うようになったんです。そして27歳のときに独立し、フリーのプロダクトデザイナーとしてのキャリアをスタートしました。

──独立してすぐに、キャリアの状態が最低になっていますね。かなり苦労されたのでは。

もう、まさにどん底でした(笑)。仕事の取り方もわからないし、もちろん仕事の依頼も来ません。街で働いている人を見るだけで「あの人には仕事があるんだ……」と意味もなく落ち込む日々でした。

インターネットもない時代なので、営業といえば電話しかありません。デザインの案件がありそうな企業にかたっぱしから電話をかけて仕事をもらおうと試みましたが、全滅。デザイナーの求人を出している会社へコンタクトをとって「就職するつもりはないけど仕事をください」とお願いしたり、専門学校で臨時講師をしたりと、日々の生活に必死でした。

──仕事がない時期が続き、会社員に戻ろうと思ったことはありませんでしたか?

いざとなったらアルバイトをすればいいと考えていましたし、悲観的になることはありませんでしたね。若かったこともあるのかもしれません。

というのも、自分の得意なデザインのかたちのようなものはすでにあったので、「私とクライアントのタイミングが合っていないだけだ」と考えていました。自分に合う仕事がきたら一気に回せる自信がある。早く打席でバットを振って、自分が本当にできるのかできないのかを試したいと思っていたんです。

独立後18年経って「プロダクトデザイナーになった」と実感

──苦しい状況でも、冷静に自分の強みを捉え、タイミングを常に探していたんですね。どん底期を抜けるきっかけには何があったのでしょうか?

営業を続ける中で友人から「コンペに出してみたら?」とアドバイスを受けて。確かに、コンペはまさに“フルスイング”できる機会でもありますし、入賞できれば仕事につながる可能性もある。そこで、1996年に開催された和歌山・海南市の「デザイン・コンペティション海南*2」に出品しました。

デザイン・コンペティション海南で部門賞を受賞した「起き上がりこぼし体重計“tumbler”」。足を離すだけで体重計が自立し、省スペースで収納できる、というコンセプトだ。

もちろん大賞を目指していましたが、結果は3位。でも、このコンペをきっかけにして初めて、外部から仕事の依頼を受けるようになりましたし、デザイン誌『AXIS』にこのときの作品写真が取り上げられたことで、仕事へとつながることも少しずつ増えてきました。

──仕事が軌道に乗ったと感じたのはいつごろでしたか?

事務所の運営が安定してきたのは35歳くらい、2000年ごろでしょうか。コンペの出品に取り組むようになってから仕事の依頼が徐々に増え、指名コンペに声をかけていただくようにもなり、それらをきっかけにして少しずつ軌道に乗ってきた感じですね。

それまでは知人や先輩の仕事を手伝うほか、「とにかく早くデザインしてほしい」という、スケジュール重視の案件にひたすら取り組む日々でした。日本のメーカーは社内にデザイナーがいることがほとんどなので、外部の、まして経験も実績もないデザイナーにはほとんど仕事が回ってこない環境でもあるんです。私は無名の駆け出しデザイナーだったので、自分のデザインなんてまだ全然できていませんでした。

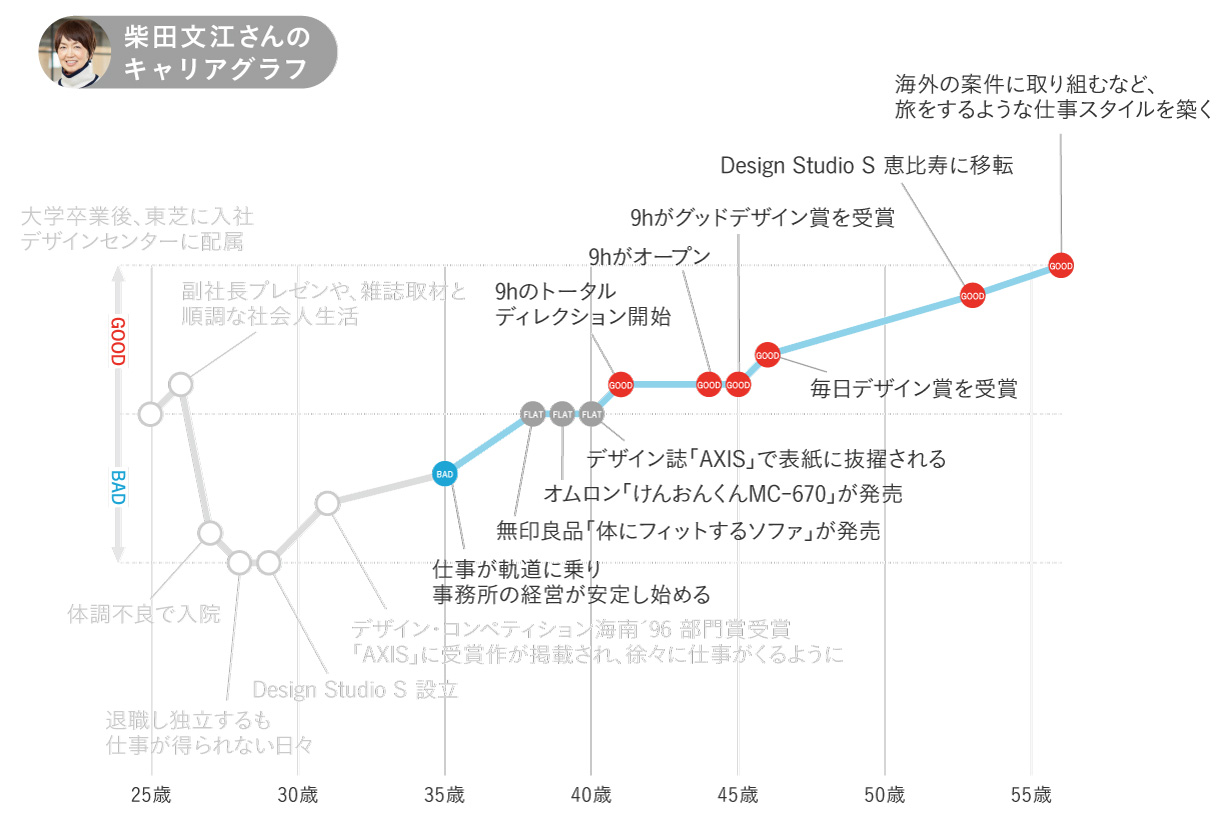

それでも40代に入ったころには仕事の質が変わったというか、一つひとつの案件がモノ単体のデザインだけではなく、そのモノをとりまく製品コンセプトや、クライアントの思いなどをくみ取りながら丁寧につくり上げていく性質のものになり、立ち止まったり検証したりしながらじっくり取り組めるようになりました。

──具体的な事例を伺えますか?

2006年からスタートしたカプセルホテル「9h(ナインアワーズ)」のトータルディレクションがまさにその好例で、京都で1店舗目がオープンするまでに約3年の期間がかかりました。クライアントと丁寧にコミュニケーションを取りながら、モノではないもっと大きなものをつくり上げていく経験ができたことで、新しくフィールドが広がっていくのを感じましたね。

ナインアワーズの宿泊カプセル。同ホテルは店舗によりラウンジ、ワークデスク、ランニングステーションといった設備も備えており、きわめて洗練された宿泊体験を提供している。

また印象的だったのは、電子体温計「けんおんくん」をつくった翌年2005年に、デザイン誌『AXIS』で私を表紙にしてもらったことです。有名なデザイナーが表紙になることがほとんどで、当時私のことを知る人は誰もいなかったと思います。そんな中で期待をしてくれたのか、よく私を見出してくれたなと驚きました。

2005年、柴田さんが『AXIS』で表紙に起用された(©️筒井義昭/デザイン誌「AXIS」)

そして、2011年の毎日デザイン賞*3受賞は、東芝を辞めて18年も経ってようやく「ああ、デザイナーになったんだな」と実感できた出来事でした。

長く使えるモノをつくる“責任”。そして「暮らしに定着するモノ」のデザインプロセス

──柴田さんのこれまでを伺って、私たちにとって身近なプロダクトが長年の苦労の末に世に届けられたことが伝わってきました。自身のデザインに共通しているポリシーはありますか?

「暮らしにきちんと定着する」ことです。生活の中に入り込んでいき、長く使われていくモノをつくることが私のデザインの目指すところですね。

モノをつくるということには大きな責任がともないます。大量生産・大量消費の時代は終わりましたし、そんな時代に使う道具だからこそ「長く使えるもの」であってほしい。「そうでない製品」を凌駕するモノをつくりたい。

たとえば、昨今問題視されているプラスチック素材のモノであっても、より長く使えるものになったならそこには価値が宿ると思うんです。私たちプロダクトデザイナーは「デザイン」という面から責任を持って取り組んでいかねばならないと考えています。

ただ、単に環境に優しいモノをつくりたいわけでもないんですよ(笑)。長く使えるというのは、愛着がわくということなんです。お気に入りのお店の商品でも、コンビニの商品でもいい。たまたま買ったモノが「意外といいじゃん」と思えたなら、長く使ってもらえるはずですよね。

こう考えるようになったのは、Combiさんのベビー用品をデザインし始めた30歳のころです。

今でこそデザインは誰もが親しめるもので、たとえばSNSに“映える”プロダクトの写真がアップされれば「いいね!」がついて評価されたり、そこから仕事を得られたりもします。

でもそれまでは、デザインというのは製品として人々の生活に取り込まれ、そこで「良いものだ」と評価されないと社会に実装されないものでした。見た目がいくらカッコよくても、実際に「使える」ものでないと評価を得にくかった。ベビー用品はまさに使いやすさや機能性を凝縮するプロダクトなので、「使える」と判断してもらえることが重要。より使いやすさを優先したプロダクトになりました。

──「暮らしに定着するモノ」という定義を、どのようにプロダクトに落とし込んでいくのでしょうか?

私の場合は、「自分ならどんなものが欲しいか、どう使うか」を軸に考えていくことが多いです。

たとえば、2003年に発売された無印良品「体にフィットするソファ」は、自分が部屋で過ごす時間のことを考えてデザインしました。当時の私は30代で、この先また引っ越しをするだろうし、ライフスタイルも変わるかもしれない。それなら、自分の生活に合わせてフレキシブルに使える家具がいいなと思ったんです。

一人暮らしの家ってどうしても狭くて、テレビの前にベッドやテーブルを置いたらそこが自分の定位置になりがちですよね。でも、持ち運べるソファがあったら? 天気のいい日には窓側に運んで外を眺めたいし、テレビの前だけじゃなくて自分のいたい場所に一緒に動かせる心地よいソファがあったら素敵だとひらめき、「体にフィットするソファ」をデザインしました。

デザイナーである私も、ひとりの人間の典型です。他の人からニーズを聞き出すことも必要ですが、心で感じたことを言語化するのはどうしてもズレてしまうもの。つまりリサーチの結果が本質を突いているのかわからないということです。よりダイレクトに、正直に、どんなプロダクトにすべきかを教えてくれるのが自分なので、私自身を軸に考えています。

──「体にフィットするソファ」が多くの人に受け入れられたワケが腑に落ちました。柴田さんが手がけた商品でいうと、電子体温計「けんおんくん」のお話も興味深いです。

ありがとうございます。2004年に発売されたオムロン製の家庭用電子体温計「けんおんくん」。競合していたのは体温計で大きなシェアを誇るテルモ社製の体温計です。多くの医療機関で採用されていることもあり、同じフィールドで真っ向から戦うのは得策ではないと感じました。それなら、病院ではなく家庭で使う体温計として、もっと愛着のある“いいモノ”にできないか、と考えたんです。

計りやすく、読み取りやすいデザイン。それから、家庭の風景に馴染んでホッとできるようなやさしさのあるフォルム。病院におけるお医者さんのような絶対的信頼のある存在として、家庭における「お母さん」をイメージしてつくっていきました。

もちろん体温計としての機能性が第一ですから、センサー部分や基板を内包するための機構を維持しつつデザインへと落とし込んでいく作業が必要です。見た目の美しさという“右脳”的な感覚と、機能性を損なわない構造という“左脳”的な感覚の双方を使いながら進めていくのがプロダクトデザインの大切なところ。大変な部分でもあり、醍醐味でもあります。

より豊かな暮らしのために。デザインの力を信じている

──愛着があって使えるものを、と考えるに至った原体験はありますか?

実家はあまりモノにこだわらない家で、何かを買うにしても「友人のお店だから」「近くにあるお店だったから」という理由で買うことも珍しくなかったんです。だからこそ時折出会える素敵なモノたちに感動することが多かった。いとこが海外旅行のお土産にくれたボールペンに「同じ文房具なのに、こんなに素敵なんだ!」と感動したこともあります。

みなさんも、モノによって元気になることってありませんか? 新しく買った文房具を使うときにいつもよりやる気が出たり、ちょっとキレイな字を書きたくなったり。自分が「いいな」と愛着を感じたものを揃えていくことで、きっと暮らしはポジティブなものになると思うんです。

身の回りのものを見渡してみると、「すごくリッチなもの」と「すごく廉価なもの」しかないことに気づきます。廉価なものは、「シンプル」という言葉のもとに何かをそぎ落とすことでコストダウンをしているんですよね。それは必ずしも「ムダを削ぎ落している」というわけではなくて。

──たとえば丈夫さだったり、機能性だったり、つくっている人への報酬だったり……。そういったものをそぎ落としている可能性もありますね。

そういうところまで「シンプル」の名のもとにコストダウンしてしまわないでほしいなと思うんです。生活者が「とりあえずこれでいいや」で何もかもを選択させられているのがもったいなくて。本来ならば高すぎない、安すぎない、適正な価格の製品も存在しうるはずです。その“中間部分”をもっと充実させられたら、豊かな暮らしにより近づくのではないかと考えているんです。そしてそこにこそ、時間や素材、ブランドといったさまざまな条件を乗り越える力を持った“デザイン”が貢献できる余地があると信じています。

──最後に、仕事で思うように成果が出ない方やこれからのキャリアに悩む読者へ、メッセージをお願いします。

どんなことも10年くらいやってみないとわからないというのは、私の人生を振り返ると感じますね。たとえば「デザインをやってきたけれど私は金融関係の方が向いている」というくらい大きな違いを感じれば別ですが、仕事の向き不向きは、自分が取り組むことの中で「私はデザインの中でもこっちだな」「センスよりもアイデアで勝負だな」というように、キャリアを歩む中で適性に合わせて仕事が変わっていったり、つくられていったりするものだと思うんです。

人間誰しも自分が取り組むことに「向いてない」と思うこともあるけれど、「これをやりたい」と強く思うことでそのネガティブな気持ちを凌駕すると思いますよ。

──柴田さん、ありがとうございました!

取材・文:藤堂真衣

撮影:安井信介

編集:野村英之(プレスラボ)